자원 단원에서 쌀의 주요 생산지로 언급하는 것은 주로 동남아시아와 동아시아를 중심으로 하는 아열대 기후지역.

하지만 분명히 이탈리아의 리소토(risotto, aka. 리조또), 그리고 스페인의 빠에야(Paella)와 같이 쌀을 사용하는 유럽 요리가 존재한다는 사실을 볼 때, 유럽에서도 벼농사가 이루어지고 있음을 알 수 있다.

유럽에서는 이슬람 지배를 받던 시절의 스페인에서 벼농사가 먼저 이루어졌다.

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2117625&cid=42717&categoryId=42718#TABLE_OF_CONTENT3

8세기경 아랍과 베르베르 족(berber, 북아프리카 지중해 연안에 거주하던 민족)이 스페인의 남서부를 정복한 이후 스페인에는 약 800년간 이슬람 왕국이 존재했다. 이때 쌀을 포함한 곡류가 스페인에 소개되었고, 베르베르인들 일부는 스페인으로 이주해 농사를 지었다. 스페인어로 "쌀"을 의미하는 '아로스(arroz)'는 아랍어 ‘로스(roz)’에서 유래했다. 17세기까지 상당수의 베르베르인들이 스페인에 남아 쌀농사를 지었고, 이들의 흔적은 ‘벤(Ben)’이나 ‘알(Al)’로 시작하는 마을 이름으로 남아 있다. 스페인은 유럽에서 쌀을 가장 많이 소비하는데, 그중 지중해 연안의 카탈로니아(Catalonia), 발렌시아(Valencia), 무르시아(Murcia) 지역은 쌀이 주식이다.

그런데 이 글에서는 스페인의 쌀이 단립종이라고 해서, 안남미(베트남)와는 다르다고 서술한 부분이 있다. 안남미와 차이가 있다면 한국의 쌀도 스페인의 것과 비슷하니까 한국 쌀로 빠에야를 해 먹어도 맛있지 않을까, 하는 의문이 발생하는데... 요리에 대해서는 정말 모르기 때문에...... 스페인의 쌀이 한국 쌀에 비해 찰기가 적어서, 한국 쌀로 빠에야를 만들면 맛이 없다는 의견도 있고, 반대로 한국 쌀처럼 찰진 쌀이 스페인의 쌀이라는 의견도 있다.

그리고 쌀과 빠에야가 이탈리아로 전파되어서, 리소토(리조또)가 되었다.

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2053679&cid=42717&categoryId=42718#TABLE_OF_CONTENT4

리소토의 기원과 역사는 이탈리아에서 쌀의 역사와 함께 한다. 쌀이 이탈리아에 처음 전해진 경로에 대해서는 여러 가지 설이 있지만, 10세기경 아랍인들에 의해 에스파냐를 거쳐 이탈리아 남서쪽에 위치한 시칠리아(Sicilia, 당시 에스파냐령)로 전해진 이후 13~14세기경에 이탈리아 북부로 들어온 것으로 추정된다.

이탈리아 남부와 달리, 북부는 포 강을 따라 형성된 너른 평야, 충분한 강수량과 습도 등 벼농사를 짓기에 적합한 자연 환경을 갖추고 있어서 15세기부터 많은 양의 쌀이 생산되었다. 포강은 에밀리아로마냐 주(Emilia-Romagna) 지역의 가장 긴 계곡에 위치하고 있으며, 피에몬테에서 롬바르디아를 거쳐 베네토 주까지 연결되어 있다. 특히 피에몬테의 베르첼리와 노바라, 롬바르디아의 만토바와 파비아 주변으로 벼농사가 활발히 이루어졌다. 당시 이탈리아에서는 쌀이 비싼 값에 거래되어 제노바, 베네치아 등 무역이 발달한 항구 도시에서는 쌀을 팔아 높은 수익을 올리는 상인들도 있었다고 한다.

http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=117&contents_id=5155

지중해에서 곡류는 무려 4천년 이상 주식으로 애용되었다. 또한, 현재 이탈리아 북부-중부 지역의 주요 생산물이 곡류라는 사실에서 이탈리아 사람들이 여전히 쌀요리를 즐기고 있다는 것을 알 수 있다. 이후 콜럼버스가 신대륙에서 가져왔던 콩류가 곁들여지면서부터 이탈리아에는 다양한 쌀요리들이 발전하기 시작했다.

'참고자료' 카테고리의 다른 글

| [경향] 도시 인구, 1960년 이후 첫 감소 (0) | 2014.07.15 |

|---|---|

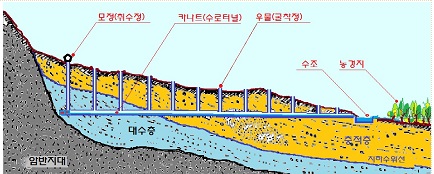

| 카나트의 형태와 규모 (0) | 2014.05.14 |

| 제주 곶자왈 (0) | 2012.05.13 |